Luca Coge

La teoría social cognitiva o del aprendizaje surge, por parte de Albert Bandura, como una respuesta a la explicación conductista del comportamiento. Albert Bandura cree que la conducta humana debe ser descrita en términos de la interacción recíproca entre determinantes cognoscitivos o personales, conductuales y ambientales. Los procesos cognitivos son los primeros mediadores del comportamiento. Pero las personas son capaces de incorporar en sus futuras actuaciones las consecuencias de las actuaciones previas.

Para la teoría social cognitiva (TSC), una parte importante del comportamiento resulta del aprendizaje vicariante o por imitación. No obstante, el pensamiento es un elemento activo en la construcción de la realidad por parte del individuo. Cada uno construye su realidad individual a partir de la interacción entre el entorno y la cognición. En este sentido, la información que maneja el individuo es sumamente importante a la hora de establecer sus pautas de comportamiento.

Información y comportamiento

El tratamiento de la información por parte del individuo es evolutivo en el sentido de que es susceptible de cambiar con el tiempo en función de la experiencia previa que haya incorporado y del grado de madurez.

Esto se entiende si se considera que, en el tratamiento de la información, el individuo se sirve de la atención y la concentración, la memoria y la capacidad para utilizar símbolos y las habilidades para resolver problemas.

Comprender todos los procesos implicados en la construcción de la realidad por parte del individuo permite describir su comportamiento, predecirlo y establecer los mecanismos de su transformación.

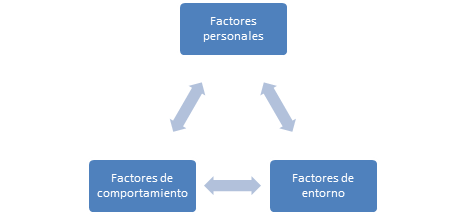

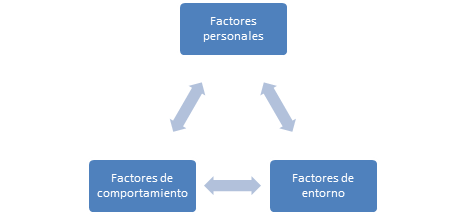

Determinismo recíproco

El determinismo recíproco expresa las interrelaciones entre factores personales, de comportamiento y entorno. Por ejemplo, la interacción entre factores personales y factores de comportamiento es biyectiva. Los pensamientos, las emociones y las propiedades biológicas de un individuo influyen en su comportamiento y éste en aquellas. Las expectativas, las creencias y las habilidades cognitivas de un individuo se desarrollan sobre la base de las influencias sociales y  de la estructura del entorno; en esencia existe una interrelación entre entorno y características personales.

de la estructura del entorno; en esencia existe una interrelación entre entorno y características personales.

Las influencias sociales aportan información y activan relaciones emocionales. La imitación, la instrucción o la persuasión son elementos de estas influencias sociales. El ser humano responde de modo diferente según el contexto social y sus propias características físicas (edad, sexo, estatura,…).

Los individuos actúan sobre su entorno al mismo tiempo que son la propia expresión del mismo. La experiencia de comportamientos previos de confrontación con el medio altera, transforma o modifica el comportamiento futuro del individuo. En este sentido, el entorno influye en el comportamiento del individuo. Un comportamiento agresivo por parte del individuo puede conducir a una respuesta ambiental de hostilidad. De modo que, en la próxima ocasión, el comportamiento individual volverá a ser agresivo. Pero sí, en cambio, el entorno no se presenta como hostil, es probable que el individuo no vuelva a ser agresivo.

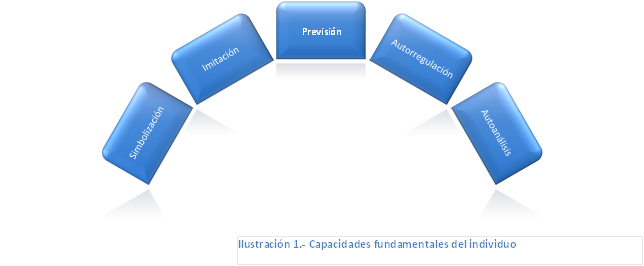

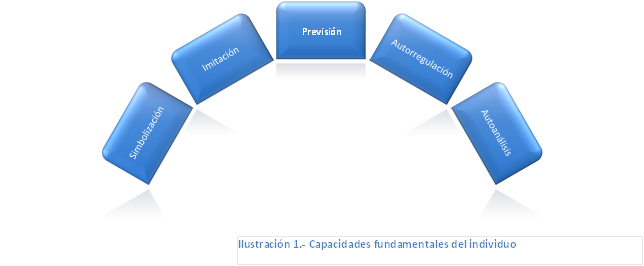

Las capacidades fundamentales del individuo

La red de influencias mutuas aleja al individuo de toda esclavitud respecto al entorno o a las propias pulsiones. El individuo ni es libre ni es esclavo. Cuenta con sus propias motivaciones y comportamientos, pero está sometido a reglas. De hecho para la TSC, un individuo cuanta con cinco capacidades fundamentales:

- Simbolización

- Imitación,

- Previsión

Autorregulación

Autorregulación- Autoanálisis

La simbolización

Las influencias externas de nuestro comportamiento son tratadas por medio de procesos cognitivos. Los símbolos permiten la activación de los procesos cognitivos y permiten a los humano dotar de continuidad a sus propios comportamientos.

Los símbolos también intervienen en la elaboración de la resolución de problemas. De esta elaboración el individuo obtiene la oportunidad de prever sus acciones futuras y comprometerse con determinadas líneas de acción.

Gracias a esta capacidad de previsión (infra), los individuos tiene la oportunidad de evaluar las consecuencias de una acción antes mismo de llevarla a cabo.

Imitación

La imitación, o la capacidad vicariante, permite a los individuos aprender a partir de la observación de otros individuos. Este aprendizaje por medio de la observación es esencial para poder evaluar la adecuación de un comportamiento sin haberlo realizado con anterioridad. Los procesos vicariantes aportan ganancias importantes de tiempo al reducir el aprendizaje por ensayo y error y limitar el número de errores cometidos. Asimismo, las capacidades vicariantes permiten explorar situaciones y actividades que conducen a un nuevo aprendizaje.

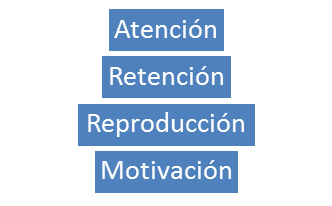

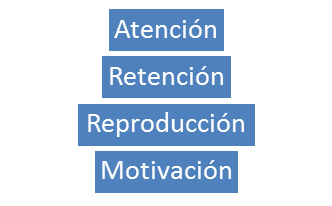

El aprendizaje vicariante resulta de cuatro procesos: atención, retención, reproducción y motivación. La atención es la capacidad del individuo para seleccionar acciones y comportamientos existentes en su entorno. Las características del observador y del comportamiento observado desempeñan un papel esencial en la selección de la información. El observador manifiesta una tendencia a seleccionar comportamientos de personas semejantes y con las que mantiene una relación de intimidad.

Ilustración 2.- Aprendizaje vicariante

La retención surge de la capacidad de los individuos para elaborar símbolos a partir de los comportamientos observados y de almacenarlos en la memoria. La simbolización formar parte del proceso de aprendizaje y favorece lareproducción. La evaluación del comportamiento en función de los resultados esperados participa en la adopción o no de dicho comportamiento.

La retención surge de la capacidad de los individuos para elaborar símbolos a partir de los comportamientos observados y de almacenarlos en la memoria. La simbolización formar parte del proceso de aprendizaje y favorece lareproducción. La evaluación del comportamiento en función de los resultados esperados participa en la adopción o no de dicho comportamiento.

La capacidad de previsión

Según la TSC todo comportamiento es intencional y está dictado por las previsiones que el individuo realiza. El individuo encuentra la motivación y la guía de sus acciones en la anticipación de los resultados. El individuo construye la anticipación sobre la base de las experiencias anteriores y de la capacidad vicariante. No son los resultados posibles quienes marcan el inicio de un comportamiento, sino las expectativas sobre las consecuencias del mismo. Las expectativas son fruto de la evaluación que un individuo hace de las consecuencias de su resultado; y, en ese sentido, regulan el comportamiento.

La capacidad de autorregulación

El individuo está capacitado para poder controlar su propio comportamiento. El individuo transita desde un control externo a otro interno. En la autorregulación participan los niveles o estándares individuales, los estándares sociales y los morales. El individuo establece objetivos y los coteja con sus logros personales. Los estándares pueden motivar a un mayor empeño o a modificar el comportamiento.

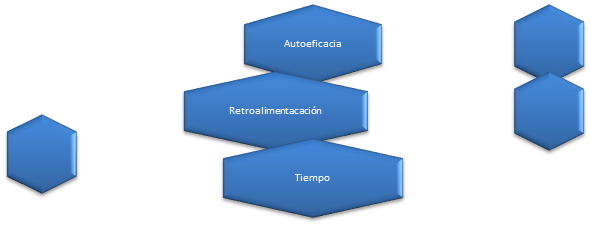

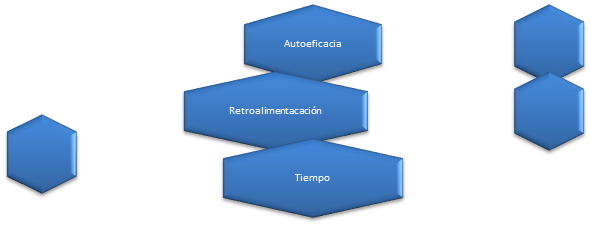

El grado de motivación está relacionado positivamente con el sentimiento de autoeficacia. La perseverancia en la acción está sujeta a la percepción de eficacia de la acción que tenga el individuo. Esto presupone una reevaluación por parte del individuo de sus propias acciones. Esto puede también querer apuntar a que las acciones que emitan informes de autoeficacia tienen mayores probabilidades de ser llevadas a cabo pues el individuo mostrará una mayor perseverancia en su empeño.

Éste es un aspecto interesante cuya aplicación podría permitir a un individuo con un bajo sentimiento de autoeficacia ir ganando confianza en sí mismo e incrementando su motivación. Hay que elegir actuaciones que nos informen positivamente de los logros alcanzados. No todo depende del individuo, y de su comportamiento, también del entorno interviene. En este caso, el entorno se presenta bajo la forma de actividades generadoras de automotivación.

Tal y como se desprende de este argumento, la retroalimentación o el feed-back es el segundo factor que interviene en la motivación. La retroalimentación ofrecer oportunidades de aprendizaje en el control y en el ajuste de los esfuerzos y en la persistencia de la actuación. Además, como ha quedado dicho, la retroalimentación contribuye a la automotivación.

El tercer elemento que influye en el grado de motivación es el tiempo. A medida que el tiempo necesario para alcanzar un objetivo se prolonga, las oportunidades para la motivación se reducen. Las actividades que requieran actuaciones a corto plazo resultarán más fácilmente realizables y contribuirán en mayor medida a la motivación.

El comportamiento del individuo está igualmente sometido a normas o estándares sociales y morales. Son normas que emanan de la observación de autri, de la educación, de la religión o de otros procesos sociales. Para Bandura la observación del comportamiento es más determinante que las instrucciones verbales, sobre todo en lo concerniente a la educación infantil.

El individuo es capaz de cambiar las normas y los estándares sociales y morales a lo largo de su vida.

Capacidad de autoanálisis

Ésta es la capacidad que permite al individuo evaluar sus propias experiencias, reflexionar sobre su pensamiento y modificarlos en función de sus necesidades. El sentimiento de competencia o habilidades el principal aspecto del autoanálisis. Para la TSC, los individuos desarrollan una percepción de sus propias habilidades y características que influirán en cuánto quieran alcanzar y en los esfuerzos que desplegaran en aras del logro.

Este sentimiento se construye a partir de los éxitos pasados, de la observación de éxitos y fracasos de otros, del apoyo del entorno y del estado psicológico del individuo (ansiedad, estado emocional,…).

Hasta luego y buena suerte

Neuroscience en el que se muestra que la baja presencia del gen WRP en ratones se asociaba a un empeoramiento del aprendizaje y de la memoria. El trabajo titulado «WRP/srGAP3 Facilitates the Initiation of Spine Development by an Inverse F-BAR Domain, and Its Loss Impairs Long-Term Memory«, apareció en el número del 16 de febrero de 2011 (31-7).

Neuroscience en el que se muestra que la baja presencia del gen WRP en ratones se asociaba a un empeoramiento del aprendizaje y de la memoria. El trabajo titulado «WRP/srGAP3 Facilitates the Initiation of Spine Development by an Inverse F-BAR Domain, and Its Loss Impairs Long-Term Memory«, apareció en el número del 16 de febrero de 2011 (31-7). Carlson et al. han encontrado que en cultivos de neuronas que WRP se localizaba en los filopodios dendríticos y en las espinas de las dendritas. La sobreexpresión de WRP comportaba un aumento de la densidad de los filopodios, mientras que la reducción de estos reduce la maduración de las espinas in vivo.

Carlson et al. han encontrado que en cultivos de neuronas que WRP se localizaba en los filopodios dendríticos y en las espinas de las dendritas. La sobreexpresión de WRP comportaba un aumento de la densidad de los filopodios, mientras que la reducción de estos reduce la maduración de las espinas in vivo. Michel Lacroix en su libro Le culte de l’émotion (Flamarion, Paris, 2001) aborda la consolidación de la sociedad de la emoción. Una sociedad cuyos miembros se han embarcado en una búsqueda continua de sensaciones fuertes. Todas las sensaciones son válidas para el hombre actual, no importa que sean reales o virtuales, pero si son intensas mucho mejor. La volatilidad humana está en parte motivada por nuestra afectividad, el conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. Existir es vivir con emociones, es vibrar. Y, Michel Lacroix estableció la distinción entre emociones choque y emociones contemplación.

Michel Lacroix en su libro Le culte de l’émotion (Flamarion, Paris, 2001) aborda la consolidación de la sociedad de la emoción. Una sociedad cuyos miembros se han embarcado en una búsqueda continua de sensaciones fuertes. Todas las sensaciones son válidas para el hombre actual, no importa que sean reales o virtuales, pero si son intensas mucho mejor. La volatilidad humana está en parte motivada por nuestra afectividad, el conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. Existir es vivir con emociones, es vibrar. Y, Michel Lacroix estableció la distinción entre emociones choque y emociones contemplación. M. Lacroix plantea estas dos emociones como dos alternativas contrapuestas y enfrentadas. Llega incluso a asociar el empeoramiento en el nivel de lectura de los alumnos de secundaria a la precocidad de su vida sexual. Es posible encontrar muchas simplificaciones que alimenten este tipo de afirmaciones. Pero estas, no otorgan ningún alcance a esta distinción de emociones. Es más, lejos de enfrentarlas es más sensato pensar que el fortalecimiento emocional de una persona requiere de las dos categorías de emociones, siempre en buenas dosis.

M. Lacroix plantea estas dos emociones como dos alternativas contrapuestas y enfrentadas. Llega incluso a asociar el empeoramiento en el nivel de lectura de los alumnos de secundaria a la precocidad de su vida sexual. Es posible encontrar muchas simplificaciones que alimenten este tipo de afirmaciones. Pero estas, no otorgan ningún alcance a esta distinción de emociones. Es más, lejos de enfrentarlas es más sensato pensar que el fortalecimiento emocional de una persona requiere de las dos categorías de emociones, siempre en buenas dosis. Michel Lacroix en su libro Le culte de l’émotion (Flamarion, Paris, 2001) aborda la consolidación de la sociedad de la emoción. Una sociedad cuyos miembros se han embarcado en una búsqueda continua de sensaciones fuertes. Todas las sensaciones son válidas para el hombre actual, no importa que sean reales o virtuales, pero si son intensas mucho mejor. La volatilidad humana está en parte motivada por nuestra afectividad, el conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. Existir es vivir con emociones, es vibrar. Y, Michel Lacroix estableció la distinción entre emociones choque y emociones contemplación.

Michel Lacroix en su libro Le culte de l’émotion (Flamarion, Paris, 2001) aborda la consolidación de la sociedad de la emoción. Una sociedad cuyos miembros se han embarcado en una búsqueda continua de sensaciones fuertes. Todas las sensaciones son válidas para el hombre actual, no importa que sean reales o virtuales, pero si son intensas mucho mejor. La volatilidad humana está en parte motivada por nuestra afectividad, el conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. Existir es vivir con emociones, es vibrar. Y, Michel Lacroix estableció la distinción entre emociones choque y emociones contemplación.

M. Lacroix plantea estas dos emociones como dos alternativas contrapuestas y enfrentadas. Llega incluso a asociar el empeoramiento en el nivel de lectura de los alumnos de secundaria a la precocidad de su vida sexual. Es posible encontrar muchas simplificaciones que alimenten este tipo de afirmaciones. Pero estas, no otorgan ningún alcance a esta distinción de emociones. Es más, lejos de enfrentarlas es más sensato pensar que el fortalecimiento emocional de una persona requiere de las dos categorías de emociones, siempre en buenas dosis.

M. Lacroix plantea estas dos emociones como dos alternativas contrapuestas y enfrentadas. Llega incluso a asociar el empeoramiento en el nivel de lectura de los alumnos de secundaria a la precocidad de su vida sexual. Es posible encontrar muchas simplificaciones que alimenten este tipo de afirmaciones. Pero estas, no otorgan ningún alcance a esta distinción de emociones. Es más, lejos de enfrentarlas es más sensato pensar que el fortalecimiento emocional de una persona requiere de las dos categorías de emociones, siempre en buenas dosis.

más o menos corta, y de frecuencia irregular.

más o menos corta, y de frecuencia irregular. La fuga

La fuga más o menos corta, y de frecuencia irregular.

más o menos corta, y de frecuencia irregular.

La fuga

La fuga

En los últimos años, ha ido surgido un conjunto de trabajo que relaciona la sustancia blanca con diferentes procesos cognitivos; en este sentido ciertas alteraciones neuropsicológicas serían el resultado del efecto profundo que los trastornos de la sustancia blanca pueden tener sobre la cognición y la emoción.

En los últimos años, ha ido surgido un conjunto de trabajo que relaciona la sustancia blanca con diferentes procesos cognitivos; en este sentido ciertas alteraciones neuropsicológicas serían el resultado del efecto profundo que los trastornos de la sustancia blanca pueden tener sobre la cognición y la emoción.

y experiencia.

y experiencia. aprendizaje y la orientación espacial.

aprendizaje y la orientación espacial. Depende en gran medida del aprendizaje derivado de la experiencia previa del sujeto en el ámbito cultural al que pertenece; así una persona desarrollará su inteligencia cristalizada en la medida en que inviertasu inteligencia fluida histórica en experiencias de aprendizaje. Es decir, el potencial de desarrollo intelectual con el que una persona nace (inteligencia fluida histórica) alcanzará un mayor o menor grado según sean sus experiencias educativas.

Depende en gran medida del aprendizaje derivado de la experiencia previa del sujeto en el ámbito cultural al que pertenece; así una persona desarrollará su inteligencia cristalizada en la medida en que inviertasu inteligencia fluida histórica en experiencias de aprendizaje. Es decir, el potencial de desarrollo intelectual con el que una persona nace (inteligencia fluida histórica) alcanzará un mayor o menor grado según sean sus experiencias educativas. de la estructura del entorno; en esencia existe una interrelación entre entorno y características personales.

de la estructura del entorno; en esencia existe una interrelación entre entorno y características personales. Autorregulación

Autorregulación La retención surge de la capacidad de los individuos para elaborar símbolos a partir de los comportamientos observados y de almacenarlos en la memoria. La simbolización formar parte del proceso de aprendizaje y favorece lareproducción. La evaluación del comportamiento en función de los resultados esperados participa en la adopción o no de dicho comportamiento.

La retención surge de la capacidad de los individuos para elaborar símbolos a partir de los comportamientos observados y de almacenarlos en la memoria. La simbolización formar parte del proceso de aprendizaje y favorece lareproducción. La evaluación del comportamiento en función de los resultados esperados participa en la adopción o no de dicho comportamiento.