Por Luca Coge

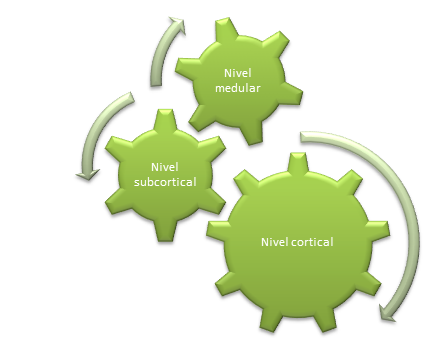

El sistema nervioso reviste una gran complejidad en su intervención en los procesos mentales y las acciones de control que realiza. Es el receptor de millones de datos de los distintos órganos de los sentidos que, luego, integra, para a continuación, dar respuestas que el cuerpo realiza. En los seres humanos, existen tres niveles principales del sistema nervioso con atributos funcionales particulares:

El nivel espinal o medular,

El nivel espinal o medular,

- El nivel encefálico inferior o subcortical y

- El nivel encefálico superior o cortical

La médula espinal es una vía que conduce las señales desde la periferia del cuerpo hacia el encéfalo (aferente) o desde éste hacia el cuerpo (eferente). Pero también los circuitos neuronales de la médula originan el movimiento de la marcha; los reflejos de retirada de una parte del cuerpo cuando recibe un estímulo doloroso; los reflejos de contracción forzada de las piernas para sostener el cuerpo contra la acción de la gravedad; y, los reflejos que regulan los vasos sanguíneos, los movimientos gastrointestinales y los reflejos que controlan la excreción urinaria. Con frecuencia, los niveles superiores del sistema nervioso no actúan enviando directamente señales a la periferia del cuerpo, sino enviando señales a los centros medulares de control, ordenando a los centros espinales que lleven a cabo las funciones.

Las áreas inferiores del encéfalo realizan la mayoría de las actividades del organismo denominadas subconscientes. Son las áreas situadas en el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Así, el control inconsciente de la presión arterial y de la respiración radica principalmente en el bulbo y en la protuberancia. El mantenimiento del equilibrio es una función mixta del cerebelo y de la sustancia reticular del bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Los reflejos de la alimentación, por ejemplo, o la acción de lamerse los labios están gobernados por áreas del bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, la amígdala y el hipotálamo; en muchos modelos de conducta emocional, como la ira, la agitación, las respuestas sexuales, la reacción al dolor y la reacción al placer, pueden producirse en los animales tras la destrucción de la corteza cerebral. Serían pues unas áreas propicias para las emociones.

La corteza cerebral, el nivel cortical, es un almacén de la memoria de grandes dimensiones. La corteza nunca funciona sola, sino que lo hace en asociación con los centros inferiores del sistema nervioso. Sin la corteza cerebral, las funciones de los centros cerebrales inferiores son, a menudo, imprecisas. El enorme depósito de datos que se conserva en ella suele convertir esas funciones en operaciones determinantes y llenas de precisión. La corteza cerebral resulta esencial para la mayoría de los procesos mentales que llevamos a cabo. Pero no puede funcionar en solitario. De hecho, son los centros encefálicos inferiores y no la corteza los que inician el despertar de la corteza cerebral, abriendo así su banco de recuerdos a la maquinaria pensante del cerebro. En este sentido, puede pensarse que la apertura del mundo de la información almacena para su empleo por parte de la mente puede pase en ocasiones por las emociones. Las emociones colaboran con la acción de los niveles superiores del sistema nervioso. Cómo y en qué medida serán cuestiones que abordaremos en posteriores entradas.

Hasta luego y buena suerte.

_____

Fuente:

- Texto: Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, Elsevier.

Cómo se convierte la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo, cómo conseguimos recuperar la memoria tras el transcurso de semanas o, incluso, de años capaz de durar. La

Cómo se convierte la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo, cómo conseguimos recuperar la memoria tras el transcurso de semanas o, incluso, de años capaz de durar. La  respuesta consiste en la consolidación de la memoria.

respuesta consiste en la consolidación de la memoria. Como describimos en una entrada anterior (

Como describimos en una entrada anterior ( exceso de calcio causa una liberación presináptica prolongada de la sustancia transmisora en la sinapsis. Esto podría constituir un mecanismo de la memoría a corto plazo.

exceso de calcio causa una liberación presináptica prolongada de la sustancia transmisora en la sinapsis. Esto podría constituir un mecanismo de la memoría a corto plazo.

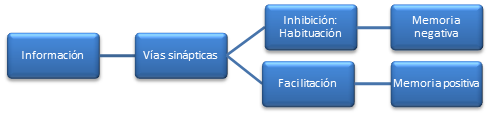

Entre las funciones del sistema nervioso, tal vez la más importante sea el procesamiento de la información aferente a partir de la cual proceder a la elaboración de repuestas motoras y mentales adecuadas. No obstante, previamente, antes de procesar la información sensorial, nuestro sistema nervioso procede a una filtración de la información; esto es, una primera selección. Tenemos experiencias sensitivas porque nuestros receptores sensitivos nos dan cuenta de ellas. Estos receptores pueden ser nuestra visión, la audición, el tacto,… Una reacción sensitiva puede dar lugar, en ocasiones, a una reacción inmediata desde el cerebro; y, en otros casos, a la formación del recuerdo de la experiencia que se conservará durante minutos, días o años. En este caso, es muy probable

Entre las funciones del sistema nervioso, tal vez la más importante sea el procesamiento de la información aferente a partir de la cual proceder a la elaboración de repuestas motoras y mentales adecuadas. No obstante, previamente, antes de procesar la información sensorial, nuestro sistema nervioso procede a una filtración de la información; esto es, una primera selección. Tenemos experiencias sensitivas porque nuestros receptores sensitivos nos dan cuenta de ellas. Estos receptores pueden ser nuestra visión, la audición, el tacto,… Una reacción sensitiva puede dar lugar, en ocasiones, a una reacción inmediata desde el cerebro; y, en otros casos, a la formación del recuerdo de la experiencia que se conservará durante minutos, días o años. En este caso, es muy probable  que tengamos reacciones posteriores.

que tengamos reacciones posteriores.

posiciones largas a la primera oportunidad de compra que se presente.

posiciones largas a la primera oportunidad de compra que se presente.

varios años antes. Identificar los factores que intervienen en ese desarrollo permitiría reducir de forma eficaz la cargar de la demencia en los años posteriores. Para ello, sería necesario realizar esfuerzos en prevención.

varios años antes. Identificar los factores que intervienen en ese desarrollo permitiría reducir de forma eficaz la cargar de la demencia en los años posteriores. Para ello, sería necesario realizar esfuerzos en prevención.

permiten que algunas personas atenúen los síntomas de la degeneración neuronal mejor que otras. Los estudios epidemiológicos, clínicos y neuropatológicos sugieren que la educación es un importante factor de tal experiencia. Se ha mostrado, por ejemplo, que la asociación entre la enfermedad y sus síntomas cognoscitivos se ve atenuada por el número de años de educación. Los estudios de imaginería también proporcionan la evidencia para la hipótesis de la capacidad de reserva cerebral. Al considerar el reducido flujo cerebral de la sangre y la tasa de utilización cerebral de glucosa (rCGMglc) como marcadores indirectos de la enfermedad de Alzheimer, pacientes con más años de enseñanza tienen un fuerte déficit en las regiones afectadas típicamente por la patología.

permiten que algunas personas atenúen los síntomas de la degeneración neuronal mejor que otras. Los estudios epidemiológicos, clínicos y neuropatológicos sugieren que la educación es un importante factor de tal experiencia. Se ha mostrado, por ejemplo, que la asociación entre la enfermedad y sus síntomas cognoscitivos se ve atenuada por el número de años de educación. Los estudios de imaginería también proporcionan la evidencia para la hipótesis de la capacidad de reserva cerebral. Al considerar el reducido flujo cerebral de la sangre y la tasa de utilización cerebral de glucosa (rCGMglc) como marcadores indirectos de la enfermedad de Alzheimer, pacientes con más años de enseñanza tienen un fuerte déficit en las regiones afectadas típicamente por la patología.

Existen dos estudios que se han centrado en el análisis prospectivo del papel desempeñado por las actividades cognitivas en la edad media sobre el riesgo de sufrir demencia en el caso de la enfermedad de Alzheimer (Crowe et al., 2003; Carlson et al., 2008). Ambos estudios incluyen un análisis doble con el propósito de someter a control el papel de la genética y del entorno no controlado de las primeras etapas de la vida. En ambos casos, se sugiere que una mayor participación en actividades cognitivamente estimulantes se asocia a una disminución del riesgo de sufrir demencia y de padecer la enfermedad de Alzheimer en las mujeres.

Existen dos estudios que se han centrado en el análisis prospectivo del papel desempeñado por las actividades cognitivas en la edad media sobre el riesgo de sufrir demencia en el caso de la enfermedad de Alzheimer (Crowe et al., 2003; Carlson et al., 2008). Ambos estudios incluyen un análisis doble con el propósito de someter a control el papel de la genética y del entorno no controlado de las primeras etapas de la vida. En ambos casos, se sugiere que una mayor participación en actividades cognitivamente estimulantes se asocia a una disminución del riesgo de sufrir demencia y de padecer la enfermedad de Alzheimer en las mujeres.

inteligente.

inteligente. intelectual autónomo. Este tránsito marca el paso de una obediencia (preconvencional) por miedo a otra (convencional) regida por principios. Un tránsito importante en la construcción de la libertad y la autonomía.

intelectual autónomo. Este tránsito marca el paso de una obediencia (preconvencional) por miedo a otra (convencional) regida por principios. Un tránsito importante en la construcción de la libertad y la autonomía. simplemente, cuando las convertimos en nuestros proyectos.

simplemente, cuando las convertimos en nuestros proyectos.

La idea de felicidad es una argucia de la inteligencia para mantenernos en pie y para emprender el camino. Todas las mujeres y todos los hombres quieren ser felices, actuamos en vistas a ser felices: lo

La idea de felicidad es una argucia de la inteligencia para mantenernos en pie y para emprender el camino. Todas las mujeres y todos los hombres quieren ser felices, actuamos en vistas a ser felices: lo  cierto es que todos los hombres y todas las mujeres quieren ser felices, pero lo difícil es saber lo que hace feliz la vida.

cierto es que todos los hombres y todas las mujeres quieren ser felices, pero lo difícil es saber lo que hace feliz la vida. superior de la formación reticular del tronco encefálico. Considera, esta teoría, que las zonas estimuladas del sistema límbico, el tálamo y la formación reticular determinan la naturaleza general del pensamiento, atribuyéndole cualidades como placer, desagrado, dolor, comodidad, modalidades toscas de sensación, localización en grandes zonas del cuerpo, y otras características generales.

superior de la formación reticular del tronco encefálico. Considera, esta teoría, que las zonas estimuladas del sistema límbico, el tálamo y la formación reticular determinan la naturaleza general del pensamiento, atribuyéndole cualidades como placer, desagrado, dolor, comodidad, modalidades toscas de sensación, localización en grandes zonas del cuerpo, y otras características generales. sensibilidad de transmisión sináptica de una neurona a la siguiente como resultado de la actividad neural previa. Estas variaciones a su vez generan nuevas vías o vías facilitadoras de transmisión de las señales por los circuitos neurales del cerebro. Estas vías nuevas o facilitadoras se denominan huellas de la memoria. Son sumamente importantes pues la mente pensante puede activarlas para reproducir los recuerdos.

sensibilidad de transmisión sináptica de una neurona a la siguiente como resultado de la actividad neural previa. Estas variaciones a su vez generan nuevas vías o vías facilitadoras de transmisión de las señales por los circuitos neurales del cerebro. Estas vías nuevas o facilitadoras se denominan huellas de la memoria. Son sumamente importantes pues la mente pensante puede activarlas para reproducir los recuerdos.

interpretación de los impulsos recibidos del entorno, del almacenase de la memoria o de los propios receptores corporales.

interpretación de los impulsos recibidos del entorno, del almacenase de la memoria o de los propios receptores corporales. a la práctica los propios propósitos. La conducta dirigida por objetivos parece ser importante (Véase la entrada «

a la práctica los propios propósitos. La conducta dirigida por objetivos parece ser importante (Véase la entrada « Un estilo cognitivo positivo se asocia con la felicidad. Esto es, la autopercepción de felicidad se acompaña de una percepción más frecuente de los aspectos positivos de los acontecimientos o de los comportamientos propios y ajenos. Las personas felices no suelen anticipar acontecimientos negativos; tampoco suelen tener pensamientos negativos, catastróficos o exagerados.

Un estilo cognitivo positivo se asocia con la felicidad. Esto es, la autopercepción de felicidad se acompaña de una percepción más frecuente de los aspectos positivos de los acontecimientos o de los comportamientos propios y ajenos. Las personas felices no suelen anticipar acontecimientos negativos; tampoco suelen tener pensamientos negativos, catastróficos o exagerados.